鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(相生・播州赤穂の観光・歴史、赤穂義士の歴史など)ついて、わかりやすく解説してゆきます!

まずは原文から!

一里はなれて赤穗あり

四十七士が仕へたる

淺野内匠の城のあと

さらに読みやすく!

一里はなれて 赤穂あり

四十七士が 仕えたる

浅野内匠の 城のあと

さあ、歌ってみよう!

♪いちりはなれてー あこうありー

♪しじゅうしちしが つかえたるー

♪あーさのたくみの しろのあとー

神戸駅→兵庫駅→鷹取駅→須磨駅→舞子駅→明石駅→加古川駅→姫路駅→相生駅(旧・那波駅)→岡山駅→倉敷駅→福山駅→尾道駅→糸崎駅→三原駅→海田市駅→広島駅→西広島駅(旧・己斐駅)→五日市駅→宮島口駅→岩国駅→柳井駅→徳山駅→防府駅(旧・三田尻駅)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表記

※鉄道唱歌のできた当時(1900年)は、防府駅(旧・三田尻駅)から先は開通していなかったため、徳山港から船で門司(九州)へ

相生駅(旧・那波駅)からは、赤穂線で播州赤穂駅へ

那波駅とは、現在の相生駅(兵庫県相生市)のことです。

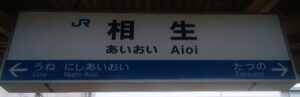

相生駅(兵庫県相生市)

相生駅(兵庫県相生市)は、明治時代の開業当初は那波駅と呼ばれていました。

新幹線も止まる、相生駅

兵庫県相生市は、兵庫県の最西端にある市であり、また相生駅は新幹線も止まる重要な駅です。

また相生駅や姫路駅は、乗り換え時間がわずか2分とシビアな乗り換えを強いられることから、とりわけ青春18きっぷの期間には、次の列車に大勢でダッシュして乗り込むという、珍しい光景がみられます。

相生駅(兵庫県相生市)

播州赤穂ゆきに乗り換え・赤穂線に寄り道

姫路から播州赤穂行きの列車で来た場合、相生駅から岡山方面へ行くには、山陽線の岡山方面行きに乗り換えなければなりません(この時の乗り換え時間は上述の通り、わずか2分)。

しかし、「赤穂事件」の舞台となった兵庫県赤穂市に行くには、そのまま播州赤穂行きに乗り赤穂線に入り、播州赤穂駅で降ります。

播州赤穂駅に到着

赤穂線に入り、しばらく行くと播州赤穂駅(兵庫県赤穂市)に到着します。

播州赤穂駅(兵庫県赤穂市)

播州赤穂駅より(兵庫県赤穂市)

「忠臣蔵」で知られる赤穂市

忠臣蔵の舞台・赤穂市(播州赤穂駅より)

兵庫県赤穂市は、

- 忠臣蔵という歌舞伎のストーリーの元となった「赤穂事件」

- 47人の「赤穂義士」

で有名です。

赤穂事件関連については、これまで鉄道唱歌でも

- 「高輪泉岳寺」

- 京都の「山科」

などでも出てきましたが、今改めて説明します。

赤穂事件とは?わかりやすく解説!

赤穂事件とは、吉良上野介という人物によって、浅野長矩という人物が切腹させられた事件です。

浅野長矩は、47人からなる赤穂義士という武士たちのリーダーになります。

なぜ赤穂事件は起きたのか?

浅野長矩がなぜ切腹させられたのかについては、諸説あります。

一説によると、赤穂で盛んだった塩田、つまり塩の栽培などをめぐって不平不満があったから、などという風にも言われています。

切腹に至った動機については詳しいことは現代もよくわかっておらず、諸説あるようです。

私も散々調べましたが、よくわかりませんでした。

吉良上野介に対して復讐をくわだてる、47人の赤穂義士たち

ここで浅野長矩という主君、つまりボスを滅ぼされてしまった47人の赤穂義士たちは、吉良上野介に対して不平不満を持ち、復讐を誓うようになります。

そして、大石良雄率いる47人の武士達は、吉良上野介に対して復讐をするために一年間、京都の山科という場所に隠れて待つことにします。

この京都の山科という場所は、大石良雄をボスとする47人の赤穂義士のグループが1年間隠れ家として構えていたことで知られます。

そのため、京都の山科には、大石良雄と47人赤穂義士を祀るための大石神社いう神社があります。

見事に、敵討ちを果たす

そして47人の赤穂義士たちは、一年間の待機をもって東京(江戸)の墨田区の両国にある吉良上野介の邸宅に突撃し、見事に復讐を果たします。

そして47人の赤穂義士たちの墓は、菩提寺であった東京の高輪泉岳寺に祀られています。

播州赤穂の海(兵庫県赤穂市)

播州赤穂駅から岡山へ延びる「赤穂線」

なお播州赤穂駅から岡山駅までは、赤穂線が引き続き延びています。

こちらは瀬戸内海の海沿いを走る路線であり、備前市の

- 備前片上駅~東岡山駅

の区間は、江戸時代までのメインルートだった西国街道に沿ったルートになります。

現在の山陽線のルートはどちらかと言うと上郡経由の北へ大きく山沿いに迂回し、さらに三石(からも南下せず山沿いに進むルートになっています。

なぜ山沿いのルートを採用したのかと言うと、もしかしたら鉄道忌避説が関係したのかもしれません。

もしここに鉄道忌避説を割り当ててよいならば、現在の備前市周辺の海沿いの西国街道の宿場町が明治時代の鉄道(蒸気機関車)が吐く煙を嫌った、などの理由がもしかしたらあるかもしれません(あくまで私の予想であり、真偽は定かではありません)。

赤穂線については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

相生駅を出て、岡山方面へ(山陽本線)

相生駅を出発すると、黄色い国鉄型車両(115系)が印象的です。

途中、

- 有年駅(兵庫県赤穂市)

- 上郡駅(兵庫県赤穂郡上郡町)

- 三石駅(岡山県備前市三石)

と過ぎていきます。

この区間は比較的、山岳地帯に入るため、青春18きっぷの難所とも思われ、青春18きっぷ初心者にとってはきついかもしれません。

実際、この区間は慣れないと、山岳地帯における変化のない景色が続く上、駅間距離も長くなります。

そのため、青春18きっぷ初心者にとってはこの区間は乗客の数も多さもあり、かなりきつく感じることでしょう。

しかしこの区間

- (有年駅~上郡駅~三石駅~瀬戸駅など)

は、山陽地方の山地(中国山地)ならではの美しい田園風景が続きます。

あちこちに点在する民家も屋根も、まるで中国地方らしいものが続くため、慣れれば見応えあると感じるようになります。

ただ相生駅~岡山駅間は、慣れないうちは新幹線で2,160円の出費を惜しまない方が楽だし、速くて快適かもしれません。

上郡駅から分かれる、智頭急行線

途中の上郡駅は、智頭急行線との分岐点でもあります。

智頭急行線は、鳥取方面を目指して上郡駅から北上していく路線です。

上郡駅を出発して北上すると姫新線との交差点である

- 佐用駅(兵庫県佐用郡佐用町)

を過ぎ、また因美線との合流点である

- 智頭駅(鳥取県八頭郡智頭町)

を過ぎます。

智頭駅(鳥取県八頭郡智頭町)

やがて、鳥取県鳥取市の鳥取駅に至る路線です。

智頭急行線の沿線は宮本武蔵にゆかりある地域であり、また

- 宮本武蔵駅(岡山県美作市)

という駅もあります。

上郡駅~三石駅間は、駅間距離がとても長い!

上郡駅を過ぎると、兵庫県を過ぎて岡山県に入ります。

ここで次の三石駅までの駅間距離がかなり長く、青春18きっぷ初心者にとっては難関となります。

真っ直ぐな線路ではなく大きく迂回するルートになっています。

この理由については恐らくですが、

- 当時の建設予算やトンネル掘削技術の関係のため(明治時代は現代ほど長いトンネルは掘れなかった)

- 勾配回避のため

- 上郡町への線路誘致の需要があったこと

などが考えられます。

(全国の他地域の例をもとに私個人で予想したものなので、真相のほどはわかりません。)

三石駅を過ぎると、さらに

- 和気駅(岡山県和気郡和気町)

- 熊山駅(岡山県赤磐市千躰)

- 万富駅(岡山県岡山市東区瀬戸町万富)

と続きます。

和気駅は、大分県の宇佐神宮に神様の教えを尋ねに向かった和気清麻呂にゆかりある駅です。

難関区間 きついときは、無理せず新幹線で

やはりこの辺りも青春18きっぷ初心者にとっては難関の山岳地帯となります。ままた、特に夏の期間は、青春18きっぷの他の多くの乗客によって混み合います。

人がたくさんいると、冷房も意味を成さないほどに車内は暑くなります。

そのため、周りの人はみんな汗だくであり、また隣の人の「暑そうな雰囲気」までもダイレクトに感じられるようになります(^^;)

やはり、こういった事態を回避するには無理せず、相生駅~岡山駅間は新幹線こだま号(ひかり号も時間帯によってはある)で移動するのも、賢明な判断かもしれません。

したがって、2,160円の出費によって、

- 快適さ

- 1時間以上の短縮(相生駅で普通列車1時間待ちの場合は、さらに短縮できる)

を手に入れるのもよいでしょう。

また、岡山駅に早く着いたら、浮いた時間を利用して岡山駅周辺でのんびり過ごせるといったメリットもあります。

難関の山岳地帯を抜け、岡山へ近づく

このような難関をなんとかくぐりぬけ、山岳路線を過ぎると、

- 瀬戸駅(岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸)

- 高島駅(岡山県岡山市中区)

- 西河原駅(岡山県岡山市中区西河原一丁目)

に着きます。

瀬戸駅を過ぎると、山陽新幹線とも合流してくるので、いよいよ県庁所在地の岡山市に近づいてくる実感が湧きます。

東岡山駅で、赤穂線と合流 岡山駅に近づく

東岡山駅で、赤穂線と合流します。

西川原・就実駅に到着

西河原・就実駅(岡山県岡山市中区西河原)

西河原駅は、近隣にある学校法人就実学園が駅の建設費用を全額負担して建設した請願駅であり、案内上は

- 西河原・就実駅

と呼ばれます。

駅名を巡っては、2006年予定の開業にあたりややトラブルなど複雑な事情があったようです。

というのも、

- 駅の建設コストを負担した就実学園は、「就実大前駅」を主張

- JR西日本は、地名そのままの「西河原駅」を主張

したため、この議論が難航して開業が2年遅れ、実際の開業が2008年となったという話があるそうです。

正式名称はあくまで「西河原駅」となります。

駅名をめぐるトラブルは、どうしても全国的によくあることではあります。

窓の左側には、岡山城

西河原駅(西河原・就実駅)を過ぎると、窓の左側の遠くには岡山城が小さくですがわずかながら見られます。

岡山城は、小高い丘に造られています。

その丘の名前が「岡山」という小さな山だったため、「岡山城」の名前の由来となったのでした。

また、それが現在の「岡山県」「岡山市」の由来にもなっているわけです。

そして窓の景色は、やがて大きなビルが建ち並ぶ県庁所在地に相応しい大都会の様相を呈してきます。

次は、岡山駅へ

やがて岡山駅に止まります。

コメント